「幸せに生きる」フィンランドのキャリア教育

「フィンランドのキャリア教育の3つのポイント」

・「自分が何をして生きたいのか?」

・「選択肢の多い社会」の中での「自己決定力」

・「自尊心と自己肯定感」

これらの3つが少しずつ育まれることによって、フィンランドの子どもは少しずつ「幸せに生きる」人生観を育んでいきます。

- 1. キャリア教育の目的

- 2. フィンランドのキャリア教育

- 3. 日本のキャリア教育との比較

1. キャリア教育の目的

まずは、フィンランドのキャリア教育の目的についてまとめていきたいと思います。

「そもそも親や教師は子どもにどう育ってほしいと願いがありますか?」

「自分も他人も尊重できて、幸せに生きて欲しい」

「自立できる大人になって欲しい。」

世界中どこでも、「子どもの幸せ」を願わない親や教師はいないと思います。つまり、そもそもの教育の目的は、「子どもが幸せに生きる方法」を一緒に考えていくことではないでしょうか?私は、これこそがフィンランドのキャリア教育の大事なポイントだと現地の先生と話をしながら思いました。

フィンランドのキャリア教育の目的は、「子どもが幸せに生きる方法を一緒に見つけていくこと」

▽ このブログの内容も、ユーチューブでも紹介をしています。

実際のフィンランドの学校の映像と共にご覧下さい。

【フィンランド人の生き方】幸福度世界一になる人生の歩み方の秘訣

また、フィンランドの先生が普段どんなことを考えながら、子どもたちと向き合っているのか、以下の動画にその全てが詰まっているので、是非ご覧ください。

私は、この動画の中の特に❶ 4分45秒〜と❷ 9分10秒〜のフィンランドの先生の言葉が印象に残りました。

▼フィンランドの先生が学校で子どもと向き合う時に大切にしていること

「学校って幸せになる方法を見つける場所ではないでしょうか?」

「自分も他人も尊重できて、幸せに生きる方法を教える

実際に、私も100人以上のフィンランドの先生に「教育の目的とは何か?」について尋ねてきました。世代や地域に関わらず、どの先生も一番に「子どもたちが幸せに生きるために」を軸にそれぞれの教育観を話してくれました。

「では、フィンランドのキャリア教育はいつ頃から始まっているとい思いますか?」

実は、1歳から子どものキャリア教育は始まっています。最初に挙げた、フィンランドの幸せに生きるキャリア教育の3つのポイントは、中学生になってからいきなり始めても、すぐに育まれるものではありません。フィンランドの性教育と同じように、キャリア教育で必要なベースも幼少期から包括的に少しずつ育まれていきます。では、具体的に、キャリア教育がいつから、どのように行われているのかについて、まとめていきたいと思います。

2. フィンランドのキャリア教育

(1)乳児期〜幼児期のキャリア教育

ここでは、キーワードである「自己決定力」と「自尊心」を育むエピソードです。

これは、あるフィンランドの校長先生の家で過ごしていた時での出来事です。校長先生には、2歳と6歳と10歳の子どもがいます。この日は、日曜日ということで、湖の近くにあるサマーコテージに行きました。いざ、サマーコテージに出発するとき、校長先生は一人一人の子どもに尋ねます。

「今日はサマーコテージに行くけど、一緒に行きたい?それとも家で過ごす?」

子どもたちは、一人一人答えます。「行きたい。」「今日はいいかな。」校長先生であるお父さんは、一人一人の子どもの意思を尊重して、物事をいつも決めています。これにより、子どもたちは、自分という人間が尊重されていることを感じて、自分の意思で物事を考える習慣がついていくのかなと感じました。フィンランドの家族では、2歳であっても、人と人で向き合うことを大切にしていました。

(2)小学校のキャリア教育

小学校でもキャリア教育のベースとなる、「自己決定力」と「将来の仕事を考えるきっかけを作る」体験学習を少しずつ学んでいました。フィンランドでは、選択肢が多くて人々が悩みすぎるという課題があると大学の先生が話してくれました。では、自分で選択できる人に育つために、小学校の中でどのような教育が行われているのでしょうか。

- 小学校におけるキャリア教育(選択学習)

フィンランドでは、学校によっては小学校4年生から選択学習が始まります。

▼選択学習の目的とは?(とあるフィンランドの先生の回答)

子どもが好きなことを学ぶ時間を通して、自分の興味関心を広げ、深める目的があります。学習とは、高い成績を取るためだけのものではなく、自分が好きなことを見つけ、生涯学び続けたり、自分の好きなことが職業に繋がるためにも大切です。

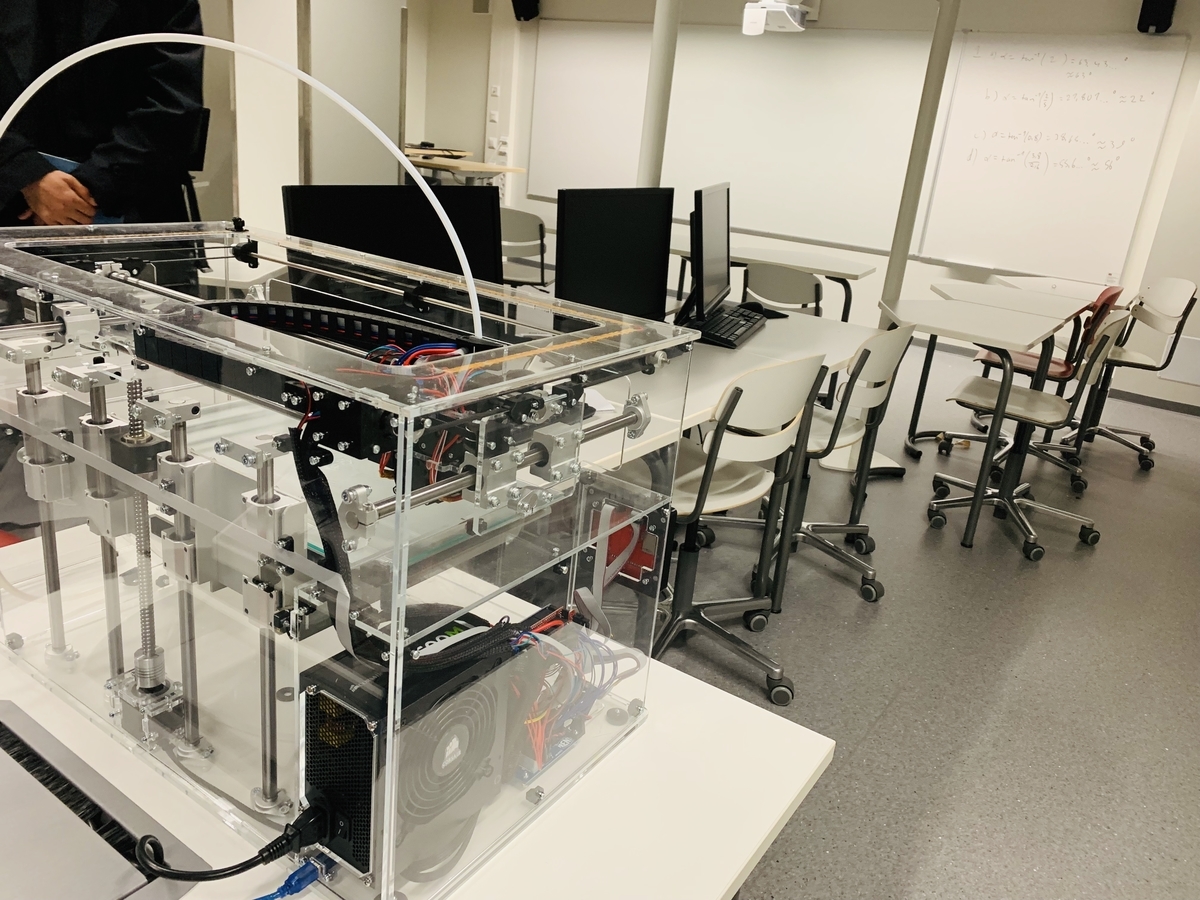

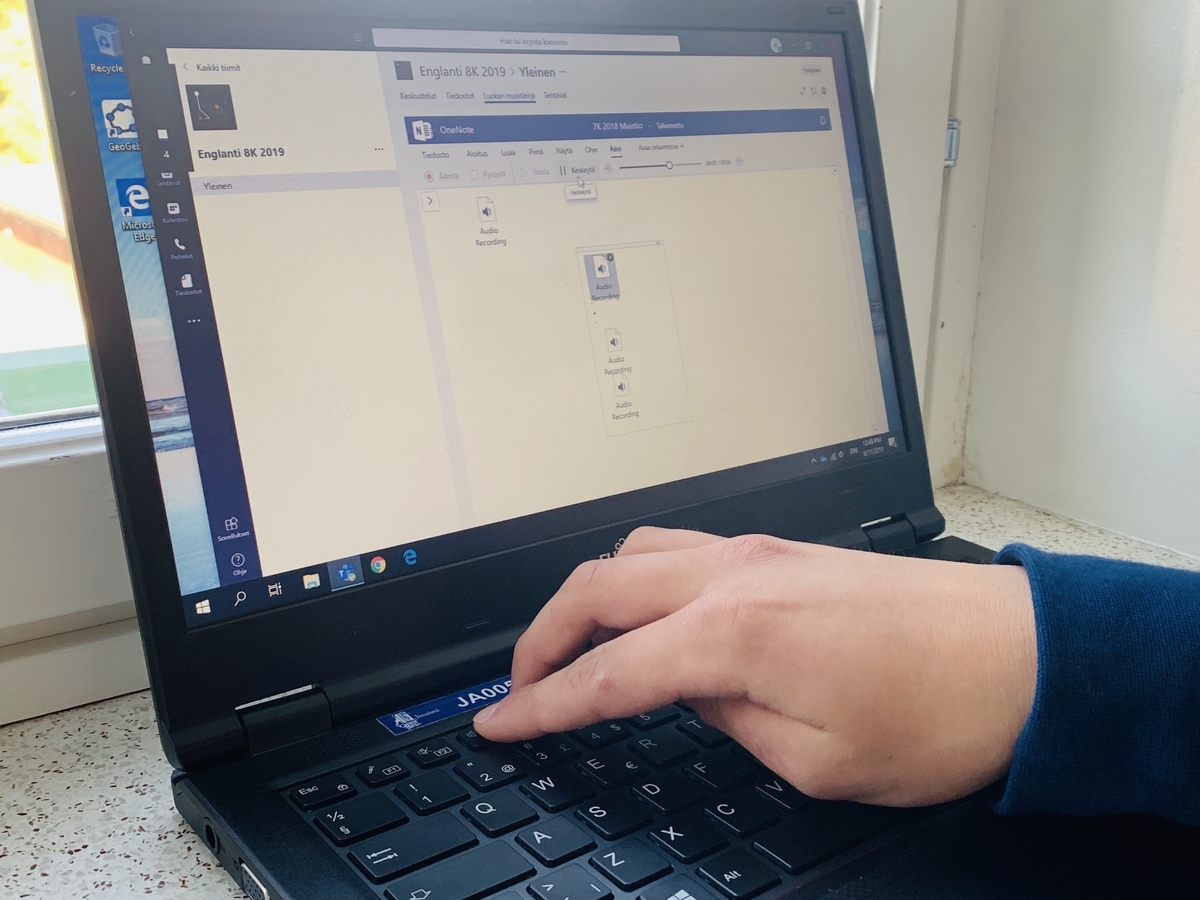

例えば、パソコンのクラス、自然の中で生きる力を育むクラス、料理のクラス等があります。これらは、先生の趣味が1つのコースになり、子どもたちの「好きを生み出す」体験学習を実現していました。先生が好きなことを学べるので、先生の好きが生徒にも伝わり、生徒もこの選択学習の時間を楽しみにしていました。この小学校段階の選択学習は、中学、高校、大学の選考科目にも繋がっていきます。

- 外部の教育機関と協同で行う職業観を育む教育(Me and my city)

▼ Me&My Cityとは?

フィンランドでは、75パーセントの小学6年生が「*Me&MyCity」に参加しています。このミニチュア都市の中で、子どもは、働く労働者として、同時に消費者(納税者)としても活動を行います。

学習内容には、教師との協働学習である10回分の授業教材、およびMe&MyCityへの1日訪問(職業体験)が含まれます。このミニチュア都市の空間の中には、約20の地元の身近にある企業が入っています。子ども達は事前にどの企業で働くのかを希望を出し、先生は「なぜその企業で働きたいのか?」と子どもと対話をしながら、実際に働く職場を決定していきます。

「実際の Me and my cityでの1日とは?」

(3)中学生のキャリア教育

フィンランドの中学生は、日本の中学生の進路選択と大きな違いがあります。日本の中学3年生は高校入試がありますが、ほとんどの日本の中学生が普通科の高校を希望し、偏差値で高校を選択し、偏差値を1でも上げることに集中して1年間を過ごします。しかし、フィンランドの中学生は、中学卒業後は、約半分が普通科の高校に進学し、約半分が職業専門学校に進学します。夢や目標が決まっていない中学生にとってこの進路選択は、人生の分岐点の1つになります。この進路選択に向けて、フィンランドの中学校では、キャリアガイダンスの授業や職業体験の時間が多く設けられています。

では、実際にどのようなキャリア教育が行われているのでしょうか?

- キャリアガイダンスの授業

キャリアガイダンスの授業では、生徒自身の「キャリア形成」に向けて3年間を通じて幅広く、自分自身や社会について考えていきます。

*ここに学習指導要領に書かれている一部を紹介します。

❶自己分析:自身の持っている長所や興味関心と向き合う。

❷自己理解:❶を元に将来のキャリア設計を考える。

❸ PDCA:短期目標と長期目標を立て、結果を分析し、自己評価を行う。

❹社会理解:自国の教育制度の理解等

❺海外や地域での職業体験

キャリアガイダンスの授業の中で、「自分自身と向き合っている中学生は、将来についてどのように考えているのでしょうか?」実際に進路選択を行う時期である中学3年生と交流する時間の中で、「将来の進路」について対話を行いました。私は、3年間の中で自分の将来と向き合う時間があるので、自分のやりたいことを見つけている生徒が多いと思っていました。しかし、実際に中学生と話をしてみると、全体の4割の子は、9月の時点で進路選択は決まっておらず、殆どの生徒は将来どんな職業に就きたいのかが決まっていませんでした。

でも、日本の中学生の悩みと大きく違うのは、生徒が「自分はどう生きたいのか?」を考え始めているということです。沢山の選択肢を中学校3年間で知り、始めて自分の進路と真剣に向き合うこの時間は、人がキャリア観を形成する大きなきっかけになっていました。

- 自分で選択する充実した職業体験学習

生徒は、中学1年生で、職業についてグループに分かれて調べる時間があります。それを元に、生徒は自分が興味のある職業を決めて、生徒自身で職場に電話を行い、職場体験のアポイントをとります。生徒は2週間、職場で仕事を経験するだけではく、現場で働く人にインタビューを行い、「働くこと」について理解を少しずつ深めていきます。この職業体験は、生徒の進路選択をする上で重要な役割を担っています。

例えば、小学校でインターンを行い、「教師」という職業に興味を持った場合、そこから先生になるためのロールモデルについて調べ、高校に進学し、大学に進学する必要があることを知ります。今まで、学習のモチベーションが低かった生徒が、学習へのモチベーションが上がるきっかけにもなります。

ここにも、日本との学習へのモチベーションの違いが見られます。

日本では、他人との比較でいい大学に入ることを目標にして学ぶのに対して、フィンランドでは、自分が生きていくために学んでいます。他人との比較ではなく、自分の意思と責任で自分の人生を歩んでいけることを、少しずつ理解し始める時期になります。

- 自分の好きを見つける選択学習

中学1年生から選択学習は始まります。小学校の時と比較すると、選択学習の時間数も増えて、小学校で見つけた、自分の好きな分野をもっと学びたいと感じる生徒も少しずつ増えてきます。ここで選択して、学んだことが高校の選択科目に繋がり、大学の専攻を決める進路選択にも繋がってきます。このように、フィンランドでは、ゆっくりと子どもたちに選択できる幅を増やして、学校の中で好きなことを探求する時間を増やし、学ぶ楽しさを感じる時間を作っていました。

- 起業家教育「Me&MyCity for nine-graders」

「Me&MyCity for nine-graders」は、ビジネスと世界経済を扱う学習プログラムです。歴史、社会学、キャリアカウンセリングのレッスンで構成されています。

具体的には、グローバルなケース・カンパニーと銀行の業務を2時間かけてグループと協働で、シュミレーションを行います。生徒は会社の経営者として、さまざまな責任を実際に担う中で企業感覚を学んでいきます。

▼実際の様子

チーム同士でお互いに競争し、最高の営業利益を達成したチームが優勝です。営業成績を出すためには、良い戦略とチーム内での緊密な対話が必要と専門の先生は話していました。

(4)高校生のキャリア教育

いよいよ中学を卒業して高校生のステージに上がってきました。多くのフィンランドの大学生に聞いてきましたが、人生で最もきつい時期が高校卒業後の進路選択だと話していました。何が、そんなに高校生を悩ませるのか?

大学とは、将来の職業に繋がる専門分野を学ぶ場所であるので、学んだことが自分の将来の仕事に直結します。つまり、自分が幸せに生きるためには、自分の好きな分野のスキルを身につける必要があるので、ここでの進路選択はとても重要になります。

しかし、高校に入学した時点で自分の就きたい職業が決まっている生徒は少ないです。「自分はどう生きたいのか?」高校3年間で決定できない生徒も多くいるのが現実です。では、進路選択に向けて、高校ではどのような取り組みを行なっているのでしょうか?

- 幅広く教養を深められる選択学習

フィンランドの高校は、日本の大学をイメージすると理解しやすいと思います。カリキュラムは、生徒一人一人異なり、半分が必須科目で、半分が自由選択科目になります。生徒は、自分の大学進学で必要な教科や自分の学びたい学問を自分で選択して学習していきます。選択科目の中で、自分の学びたい学問を見つけて、そこから大学の専攻を決める生徒も多くいます。

日本の教育制度と比較すると、全てワンテンポ遅れているイメージです。日本の大学生は、大学で幅広く学習して、もし専門的にもっと学びたい学問が見つかると、大学院で専門分野を更に深く学んでいきます。選択学習は小学校から少しずつ始めて、本当の効果があることを感じています。

- キャリアに関して個別に相談できる機会

生徒は、いつでも進路選択に関する相談をすることができます。日本では、進路相談の時期が決まっていますが、生徒は、日常的に進路相談を、キャリアガイダンスの先生にアポを取って行うことができます。このキャリアガイダンスの制度は、約十数年前に、アメリカのモデルを取り入れたもので、選択肢が多い環境の中で生徒が自分の意思で意思決定するのを助ける大きな役割を担っています。日本では、担任の先生が進路指導の役割も担っており、どれだけ、日本の先生が多くの責任を担っているのかが分かります。今世の中は大きく変化しており、社会と分断された学校の先生が、キャリアガイダンスの指導を正しく行うには、限界がきていると思います。

- アルバイトを通して実践的に学ぶ

フィンランドの高校では、アルバイトが認められています。校長先生に理由を聞くと、禁止する理由ではなく、アルバイトの意義について話してくれました。「高校生でアルバイトをすることで、自分の学びたい分野が見つかるかもしれない。社会を理解するには、社会に実際に出ることが一番。学びの場は学校以外にも沢山存在する。」と話してくれました。

日本の多くの進学高校ではアルバイトが禁止されていることを話すと驚いていました。本来、アルバイトとは社会勉強として、日本社会の中で認識が広まっています。どうして、社会勉強であるアルバイトが、専門スキルを身につける大学で行われるのか?日本の大学で、バイトが学業に支障が出ていることを話すと、「何のために大学にきているのか?」疑問を感じていました。

(5)専門学生のキャリア教育

中学卒業後に半分の生徒が進学するのが、専門学校です。日本の専門学校との違いは、まとめると、以下のようなものがあります。

・学費は無料

・生涯学習機関であり、16歳から60歳までの人が共に学ぶ場

・多様なコースがあり、コース変更が柔軟に可能

・個別カリキュラムを採用し、一人一人のニーズに対応

・インターンは企業で行われる

・企業研修から新規採用を担う役割等

では、具体的にどのようなことが行われているのかをみていきましょう。

- 幅広い職業コースを柔軟に選択・変更できる機会

- 個別の要望に合わせたカリキュラムの設定

一人の生徒に一人の専門学校の先生と企業の担当の人でサポートしていきます。職業専門学校ということで、一人一人のニーズも様々なので、一人一人に個別のカリキュラムがありました。また、生徒が担当の先生を評価する制度もあり、もし先生が自分と合わないと感じると、担当の先生を変えることもできます。先生には、少しストレスのかかる制度ですが、生徒の学びやすい環境を整えることを第一に考えていました。

- 企業と協同で行う、実践インターンを通した職業スキルの向上機会

専門学校と企業の密な連携、そして企業での実習期間も長いため、入社後のギャップも少なく、日本のように入社してすぐ辞めてしまう若者の割合も少ないです。日本で専門学校と聞くと、「一部の夢や目標が決まっている人がいく」というイメージでした。一方フィンランドでは、「自分のやりたいことを探したり、学べる」場所です。もちろん、専門学校を卒業して大学に入ることも可能です。専門学校は「個人」と「社会」を繋げ、「幸せな」労働者を育てるとても重要な役割を果たしています。

- 企業への志願に向けた準備の授業

例えば、生徒は企業に申し込む履歴書を書く練習をしていました。今、フィンランドは企業への志願方法の多くがオンライン申請であり、動画で自分の紹介を行うこともあります。その後に面接がある流れです。日本ではリクルートのインターンが同じ方式を取っていました。これから、日本でも少しずつ増えてくる採用方法だと思います。ここでも、日本の大学ですることを、専門学校の段階で行なっていました。日本では、知識としての学問を学ぶ時間が多くて、実際に社会で生きる上で直接的に必要なスキルを学ぶ時間が少ないと感じます。

(6)ギャップイアーという時間

フィンランドでは、高校卒業後にギャップイアーを選択する生徒が多いです。私が勤めている学校でも4分の1の生徒がギャップイアーを選択していました。大学は、自分の将来の就きたい職業で働くための専門スキルを身につける場所なので、「目的を定め」て、コース選択することはとても重要になります。

日本でいう浪人制度と異なるのは、偏差値を1でも上げるために1年間を過ごすのではなく、自分が「どう生きたいのか?」を考えることに重きを置いています。アルバイトをする人、興味のある企業でインターンをする人、旅をする人、家でゆっくり考える人様々です。主にギャップイアーをサポートする人はいなく、自分の意思で、自分の将来を考える必要があります。また、ギャップイアーは、大学に入る前に必要な時間と考えられており、浪人のようにネガティブなイメージはありません。

3. 日本のキャリア教育との比較

ここまで、幼稚園から大学入学までのキャリア教育についてまとめてきましたが、最後は、シンプルにまとめてみたいと思います。

- 日本のキャリア教育と異なる点は何か?

日本のキャリア教育と異なる点は、早い段階から子どもが「幸せに生きる」ために必要な3つの力をゆっくりと育んでいる点です。

・「自分が何をして生きたいのか?」

・「選択肢の多い社会」の中での「自己決定力」

・「自尊心と自己肯定感」

これらは、短期間のインターンや職業体験で育まれるものではありません。物心がつく前から、子どもと関わる大人のポジティブな言葉かけ一つ一つでゆっくりと育まれていくものです。日本では、起業家教育や自己決定力は、短期間のプログラムや訓練等で育まれるという認識が多いような気がします。確かに、テクニックは短期間で身につくかもしれませんが、そこに子どもの「やりたいという意思」が存在しないと、モチベーションは長く続かないものです。子どもは、周りの環境によって大きく影響されます。フィンランドでは、「全ての子どもに等しく才能がある」と考えられており、一人一人の教育に投資を行なっています。「幸せに生きる人」を育てるという社会の基盤が子どもの教育に大きな影響を与えています。

- フィンランドのキャリア教育が先進的な理由

フィンランドのキャリア教育の最先端な部分をまとめると2点あります。

1点目は、発達段階に合わせて、包括的にキャリア教育を行なっている点です。幼児期から、子どもの意思を尊重して、少しずつ子どもに選択できる幅を広げて、「自己決定力」を育んでいきます。自己決定力を育むには、同時に周りの大人の「受容力」も必要になります。挑戦できる、失敗してもいい安心できる環境が子どもを育てていきます。

2点目は、学校だけでなく、地域コミュニティや社会を巻き込んで、子どものキャリア教育を行なっている点です。小学校での地域コミュニティーの中でのスポーツコミュニティーやMe and my cityの外部との連携、中学校の地域の企業での職業体験、専門学校での地元の企業でのインターンの機会、学びのフィールドは学校以外にも沢山あります。地域の教育リソースを最大限に生かして、子どもの教育を行なっています。これこそ、これからの日本が地域で作っていく、教育のモデルの一つになると感じています。

私自身も、日本に帰国後は地域の中で子どもを育てるモデルを作っていきたいと考えています。もし、先進的に同じような取り組みを行なっている地域があれば、意見を伺いたいです。地域の中で子どもを育てていくコミュニティーが増えていくことで、教育の価値観が変化し、学校以外でも学びの場が増えてくるのではないかなと考えています。

「全ては子どもの幸せのために」

このブログでは、「幸せに生きる」フィンランドのキャリア教育についてまとめてみました。私は、ブログを通して、フィンランド教育の本質について一人でも多くの人に伝え、共にアクションを起こしていける仲間が増えていくことを願っています。

是非、周りの友人やフィンランド教育に関心のある友人にシェアして頂けたら、嬉しいです。

いつも読んで頂きありがとうございます。

PS.

Twitterでも、日々のフィンランドの高等学校勤務での学びを発信しています。

フォローして頂けたら嬉しいです。

▼Twitterアカウント